耳栓を買いました。Etymotic ResearchのER20という製品です。サウンドハウスのカード情報流出お詫びクレジットがあったので、まあまあお安く購入できました。

耳栓を買いました。Etymotic ResearchのER20という製品です。サウンドハウスのカード情報流出お詫びクレジットがあったので、まあまあお安く購入できました。これまでも、フォーム系の耳栓は持っていたのですが、いかんせん何も音が聞こえません。もちろん、耳栓本来の目的からすれば、そうあるべきなのでしょうけれど、生活する上であまりに不自由です。

そこで目を付けたのがER20です。音を遮断するのではなく、音圧を下げつつ音を通すことを目的とした耳栓なので、騒音を完全に遮ることはできないものの、必要な音を聞き逃すこともないという点で優れていますね。

本体は二重のパイプからなる構造で、外側のパイプのイヤーチップ側が開口していますから、折れ曲がった(写真で言うと、チップの軸の脇を通って末端部分で内側パイプに入り、チップ内を通って先端に抜ける)共鳴管のようなものを形成しているのでしょう。さらに、内側のパイプの端(イヤーチップ側)には、音響抵抗らしきフィルターが付いています。

これらは、通す音のバランスを整えるための工夫だと思います。結果はなかなか上々で、少し低音よりになってしまうものの、そこそこ自然な聞こえ具合と言えるでしょう。

イヤーチップは、穴の開いた3段フランジで、昔のER-4用の白い3段フランジチップによく似ています。ただし、軸部分が長いチップなので、ER-4用のイヤーチップと交換することは無理そうです。

また、内側のパイプの端(イヤーチップ側)が非常に太く、一度チップを抜いてしまったら、再び装着するのはかなり大変そうに見えます。ただ取扱説明書のクリーニングの項目で、イヤーチップを洗う際には本体から外すこと、という記述がある上に、そもそも内側のパイプにはフィルターが付いているため、水洗い時に外すのは当然としても、果たして戻せるんでしょうか。

まあ、拭き掃除で乗り切りつつ、どうしても駄目となったら、新たに買い足しても良いかな。

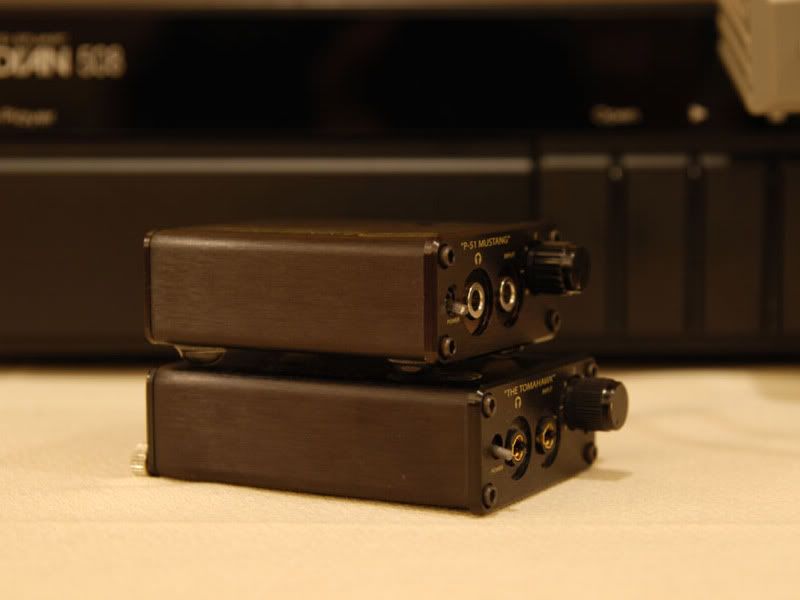

なんか出オチで済みません。iPod ShuffleとPredatorの組み合わせです。

なんか出オチで済みません。iPod ShuffleとPredatorの組み合わせです。 SR-71が13日、SR-71Aが7日、Predatorが4日、Portaphileが3日、未使用が3日。使わなかった日は、30から正の字の示す数を引いただけですから、記録し忘れた日の可能性もあります。

SR-71が13日、SR-71Aが7日、Predatorが4日、Portaphileが3日、未使用が3日。使わなかった日は、30から正の字の示す数を引いただけですから、記録し忘れた日の可能性もあります。 今日のお散歩は(といっても多分何日か前)、Portaphile V2^2 Maxxedと第4世代iPodの組み合わせです。ハレーションを起こして、写真がソフトフォーカス気味ですね。

今日のお散歩は(といっても多分何日か前)、Portaphile V2^2 Maxxedと第4世代iPodの組み合わせです。ハレーションを起こして、写真がソフトフォーカス気味ですね。 せっかくなので、僕のベルクロ結合方法を少し細かく紹介しますと、アンプ側にベルクロテープ(HOSA WTI-148)を巻き(ふわふわ面が表になるように)、プレーヤー側にベルクロシール(ざらざらの方)を貼ります。

せっかくなので、僕のベルクロ結合方法を少し細かく紹介しますと、アンプ側にベルクロテープ(HOSA WTI-148)を巻き(ふわふわ面が表になるように)、プレーヤー側にベルクロシール(ざらざらの方)を貼ります。 掲載写真を見ると(写真拝借)、かなり分厚い電池のように見えますが、おそらくこの写真はPM85-44(またはその同等品)の写真を使い回しているだけでしょう。該当ページのスペック記載を読んでみると、外形寸法は55.5mm x 24mm x 82mmとあるので、もっと薄い形状と思われます(PM85-22と同程度?)。ちなみにPM85-44の寸法は、59mm x 42mm x 82mmです。

掲載写真を見ると(写真拝借)、かなり分厚い電池のように見えますが、おそらくこの写真はPM85-44(またはその同等品)の写真を使い回しているだけでしょう。該当ページのスペック記載を読んでみると、外形寸法は55.5mm x 24mm x 82mmとあるので、もっと薄い形状と思われます(PM85-22と同程度?)。ちなみにPM85-44の寸法は、59mm x 42mm x 82mmです。 というわけで、しばらく前から使っているのが、

というわけで、しばらく前から使っているのが、 やはりカラビナは、普通のカラビナ(登山用のカラビナ)を使った方が良いです。用途から考えれば、過剰スペックと思われるかもしれませんが、日常的に使うものなので、つまらない心配を抱えるよりずっとましですから。普通のカラビナは、必ず耐荷重表示があります。登山用品店などで探してみてください。

やはりカラビナは、普通のカラビナ(登山用のカラビナ)を使った方が良いです。用途から考えれば、過剰スペックと思われるかもしれませんが、日常的に使うものなので、つまらない心配を抱えるよりずっとましですから。普通のカラビナは、必ず耐荷重表示があります。登山用品店などで探してみてください。

クライオ処理がどうしたこうした、というような能書きがあったと思いますが、早い話が少し太めの銅撚り線を3本編んだだけのケーブルです。情報量の減衰がかなり多いのか、音の定位は少々甘めで、悪い言い方をすれば曇ったようにも聞こえます。

クライオ処理がどうしたこうした、というような能書きがあったと思いますが、早い話が少し太めの銅撚り線を3本編んだだけのケーブルです。情報量の減衰がかなり多いのか、音の定位は少々甘めで、悪い言い方をすれば曇ったようにも聞こえます。 少しスローな気分のこんな日は、第4世代のiPodとALOのCryo(銅線三つ編み)とPredatorという、スローな組み合わせ(特に深い意味はありません)がうまくはまります。

少しスローな気分のこんな日は、第4世代のiPodとALOのCryo(銅線三つ編み)とPredatorという、スローな組み合わせ(特に深い意味はありません)がうまくはまります。 さて、先日紹介した「

さて、先日紹介した「 おそらく最も一般的なのは、幅広のゴムバンド(シリコンゴムバンド?)で留めてしまう方法です(

おそらく最も一般的なのは、幅広のゴムバンド(シリコンゴムバンド?)で留めてしまう方法です( ゴムバンドではなく、両面ベルクロテープ(サンワサプライよりケーブルタイ

ゴムバンドではなく、両面ベルクロテープ(サンワサプライよりケーブルタイ ほかに、シールタイプのベルクロ(クラレ製マジックテープ10RPの写真拝借)をPHPAの天板とプレーヤーの底面に接着し、両者を合体させる手もあります。こちらの方法は、プレーヤーの操作面が完全に解放されるので、快適な操作が可能な反面、ベルクロ同士の貼り合わせ(ざらざら面とふわふわ面の貼り合わせ)がかなりの厚みを持つことから、PHPAとプレーヤーの隙間が大きくなりがちで、機器の組み合わせと手の大きさによっては、持ち辛いこともあるでしょう。

ほかに、シールタイプのベルクロ(クラレ製マジックテープ10RPの写真拝借)をPHPAの天板とプレーヤーの底面に接着し、両者を合体させる手もあります。こちらの方法は、プレーヤーの操作面が完全に解放されるので、快適な操作が可能な反面、ベルクロ同士の貼り合わせ(ざらざら面とふわふわ面の貼り合わせ)がかなりの厚みを持つことから、PHPAとプレーヤーの隙間が大きくなりがちで、機器の組み合わせと手の大きさによっては、持ち辛いこともあるでしょう。 もう1つベルクロを使った方法として、PHPA側にベルクロ式ケーブルラップ(HOSA WTI-148の写真拝借)を巻く方法があります。ここで言うベルクロ式ケーブルラップとは、僅かな接着しろでざらざらテープとふわふわテープを「繋いだ」もので、背中合わせに貼り合わせた両面ベルクロテープと異なり、テープ自体の厚みが薄い点が特徴です。

もう1つベルクロを使った方法として、PHPA側にベルクロ式ケーブルラップ(HOSA WTI-148の写真拝借)を巻く方法があります。ここで言うベルクロ式ケーブルラップとは、僅かな接着しろでざらざらテープとふわふわテープを「繋いだ」もので、背中合わせに貼り合わせた両面ベルクロテープと異なり、テープ自体の厚みが薄い点が特徴です。 プレーヤー側は、前述した方法と同じくシールタイプのベルクロを用いるため、前述と同様の欠点はありますが、少なくともPHPA側のベルクロテープ着脱は自在なので、掃除は楽になります。

プレーヤー側は、前述した方法と同じくシールタイプのベルクロを用いるため、前述と同様の欠点はありますが、少なくともPHPA側のベルクロテープ着脱は自在なので、掃除は楽になります。 さて前振りが長くなりましたが、ここからが本題です。ベルクロを使う方法は、それなりに快適なものの、どうしても汚れやすく、見た目が汚くなりがちです。そこで、もっとシンプルな合体方法はないかなあと思案していたところ、実に具合の良いものを見つけました。それがHenkel製の

さて前振りが長くなりましたが、ここからが本題です。ベルクロを使う方法は、それなりに快適なものの、どうしても汚れやすく、見た目が汚くなりがちです。そこで、もっとシンプルな合体方法はないかなあと思案していたところ、実に具合の良いものを見つけました。それがHenkel製の 接着力の弱さに不安がありましたが、手元にある最重量級PHPAのSR-71をぶら下げても、勝手に脱落する様子は全くありません(4点接着)。そしてもちろん、容易にはがすことも可能です。

接着力の弱さに不安がありましたが、手元にある最重量級PHPAのSR-71をぶら下げても、勝手に脱落する様子は全くありません(4点接着)。そしてもちろん、容易にはがすことも可能です。 おそらく、繰り返して使用するに伴い、接着力は低下していくと思います。しかし安価な製品なので、気にせずどんどん取り替えて使っていけそうです。また、非常にロングセラーの製品ですから、今後供給が止まる心配もないでしょう。国内では、コクヨが「

おそらく、繰り返して使用するに伴い、接着力は低下していくと思います。しかし安価な製品なので、気にせずどんどん取り替えて使っていけそうです。また、非常にロングセラーの製品ですから、今後供給が止まる心配もないでしょう。国内では、コクヨが「

該当のページは

該当のページは Predatorには、ゲイン切り替えスイッチがあり、High、Mid、Lowの3段階に設定できます。インピーダンスが小さく感度の高いイヤホンなどを使う場合、ゲインを低く抑えることで、ボリューム操作に余裕ができるため使いやすくなります。Predatorの場合、Lowゲインの設定値は1なので、まさにそういう目的で用意したのでしょう。

Predatorには、ゲイン切り替えスイッチがあり、High、Mid、Lowの3段階に設定できます。インピーダンスが小さく感度の高いイヤホンなどを使う場合、ゲインを低く抑えることで、ボリューム操作に余裕ができるため使いやすくなります。Predatorの場合、Lowゲインの設定値は1なので、まさにそういう目的で用意したのでしょう。

つまみを大きなものに交換すれば、もう少しましになるような気もしますが、本体のサイズが小さいだけに、つまみを大きくするとプラグやスイッチに干渉してしまいそうで、なかなかこれといったものに巡り会えません。

つまみを大きなものに交換すれば、もう少しましになるような気もしますが、本体のサイズが小さいだけに、つまみを大きくするとプラグやスイッチに干渉してしまいそうで、なかなかこれといったものに巡り会えません。

現物を観察すると分かるのですが、この写真にある通り、ミニジャックの筒先がフロントパネルの表面よりも引っ込んだ位置にあることが原因です。

現物を観察すると分かるのですが、この写真にある通り、ミニジャックの筒先がフロントパネルの表面よりも引っ込んだ位置にあることが原因です。 以下、持ち合わせていないPHPAを挙げていきましょう。こちらは同じく

以下、持ち合わせていないPHPAを挙げていきましょう。こちらは同じく 続いて

続いて そしてもう1つ、

そしてもう1つ、